概要

本校の作業療法士科は、大分県初の作業療法士養成課程として平成7年4月に開校しました。

卒業生は大分県をはじめ全国の医療・福祉・介護・保健分野で活躍しています。

その領域は広く、身体障害から発達障害、老年期障害、精神障害まで多岐にわたっています。

本科は専門職として、実践力を高めるため臨床経験を大切にした授業形態をとり、世界作業療法士連盟の認定も受けています。

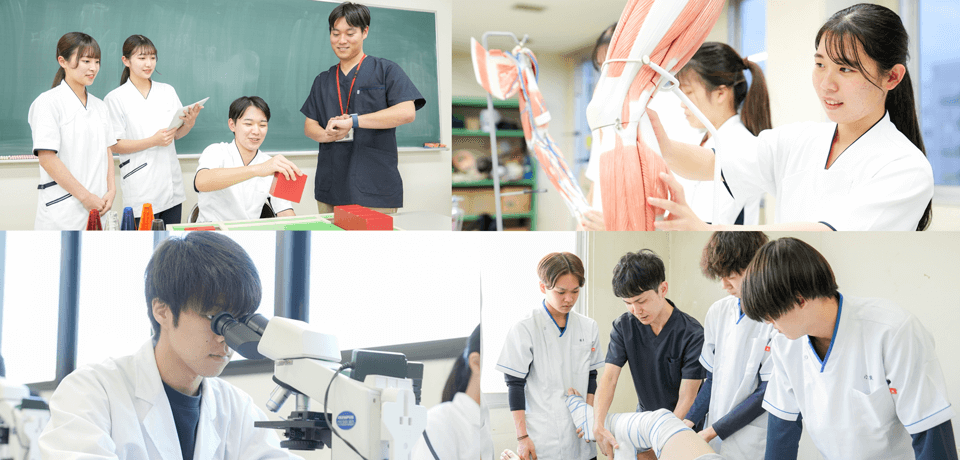

また、リハビリテーションにおけるチーム連携が必須な現在、理学療法士科、言語聴覚士科併設を利点に3科合同の専門職連携教育(Inter Professional Education:IPE)を導入し、社会のニーズに対応する教育を行っています。1クラス30名と小規模ながらもその利点を活かし、全教員が学生一人一人と向き合いきめ細かな指導で、顔の見える教育を展開しています。

挨拶

本校は「誰かのために・・・・・」と思う皆さん方を応援します。

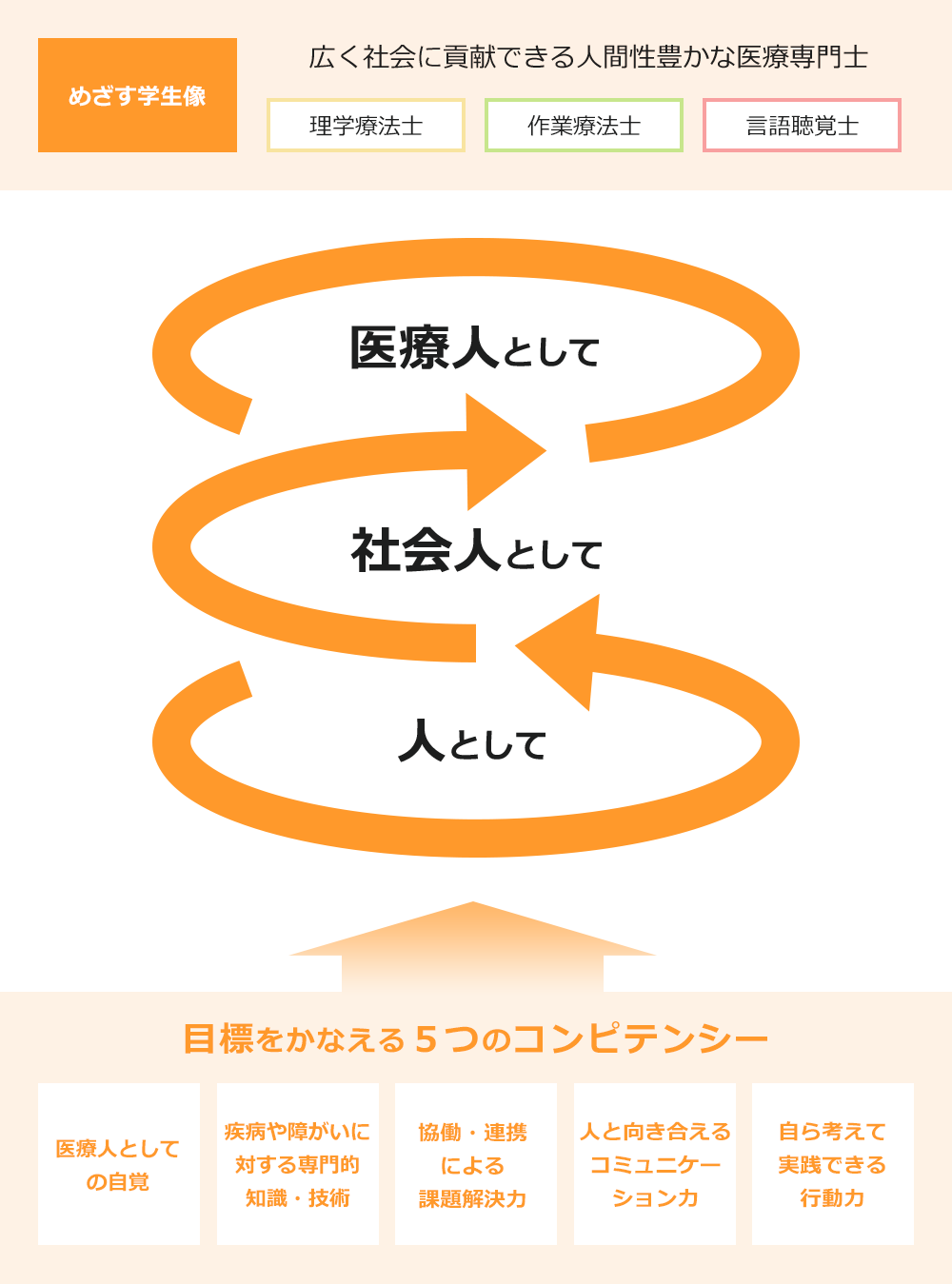

大分リハビリテーション専門学校には、理学療法士科、作業療法士科、言語聴覚士科の3学科が設置されています。(全科3年制)開校当初から、「広く社会に貢献できる、人間性豊かな医療専門士の養成」を教育目標に掲げ、本学園の教育の精神である「誠実・丁寧・知力」のもと、知識や技術の習得だけにとどまらず、人としての成長を促し、誰からも愛される医療人の育成を目指してきました。

そのため本校では少人数制で、きめ細かな指導を行うと共に個別指導にも力を入れています。共生社会の推進に向けて、多領域の講師が授業を担当し、それぞれが現場経験を活かした授業を進めています。また、チーム医療に対応するため、3学科の特性を生かし、各々が高い専門性を持ちながら、目的と情報を共有し理解と連携を深め、互に学びあうIPE 教育(多職種連携教育)も積極的におこなっています。

このように現場を想定した取り組みは、国家試験においても効果が表れ、毎年全国の合格率平均を大きく上回り、高い合格率を誇っています。また、求人も多く就職率は100%です。リハビリテーション専門士は、今や地域・社会において必要不可欠な存在となっています。

校長 藤岡 晋三

リハビリテーションとはその人らしさを取り戻すプロフェッショナルです

こころとからだ、そしてコミュニケーションが回復し、自分らしさを取り戻せたら・・・

そんな素敵なことはありませんよね。「リハビリテーション」とは再びその人らしさを取り戻すお仕事です。

“難しそう”“自分ができるかな~?” そんな不安を抱く方もいます。

ここは(本校)、貴方のチャレンジに伴走しながらリハビリテーションの専門職(セラピスト)になれるようにお手伝いします。

「やれるだろうか?」から「やれる気がする!」そんな貴方の成長と「セラピストになる」という目標を一緒に達成しましょう。

教育部長 日隈 武治

- 学科長

- 後藤 英子

- 担当科目

-

- 作業療法概論

- 基礎作業学Ⅲ(分析)

- 発達評価学 など

作業療法士は、「ひとのくらし」を科学する「こころとからだ」の専門家。対象者にとって「意味ある作業」を介して人々の健康と幸福を促進するために、学校では解剖学、生理学、精神医学などの医学の講義は勿論、生活環境論や地域リハビリテーション論などの興味深い学問を学びます。また、多くの演習・実習を通して、多様な価値観に触れ、豊かな心をもった作業療法士を育成します。対象者を支援できる作業療法士を目指して一緒に頑張りましょう。

- 教務主任

- 矢野 高正

- 担当科目

-

作業療法士は、「こころとからだ」の両側面から対象者の生活を支える専門家です。何事も客観的に見極める冷静さと、対象者に寄り添う情熱を兼ね備えた作業療法士を、私たちと一緒に目指しましょう。

- 課程名医療専門課程

- 学科名作業療法士科

- 修業年数3年

- 区分昼間

- 入学定員30名(男女)

- 単位数120単位

- 時間数3210時間

在学中に取得できる資格

- 初級障がい者スポーツ指導員(日本障がい者スポーツ協会)

卒業時に得られる資格・称号

- 作業療法士国家試験受験資格

- 専門士(医療専門課程)

教育目標

大分リハビリテーション専門学校は、リハビリテーションを担う専門職の総合的養成施設として、「広く社会に貢献できる人間性豊かな医療専門職を育成する」ことを教育目標としています。この目標を実現させるため、下記の点に重点をおいて人材の育成をめざしています。

1.医療人としての自覚

医療人として、人の尊厳や人権を尊重し、倫理観や使命感を持った人材を育成する。

2.疾病や障害に対する専門的知識,技術

科学的根拠に基づいた専門的知識・技術を習得し、臨床に応用できる人材を育成する。

3.協働,連携による課題解決能力

自らの役割及び他職種の役割を理解し、チームの一員として協働し課題解決できる人材を育成する。

4.人と向き合えるコミュニケーション力

自身の考えを適切に表現でき、他者の言葉に耳を傾け、誠実に人と向き合えるコミュニケーション力を持った人材を育成する。

5.自ら考え実践できる行動力

自らの行動に責任を持ち、主体的に考え実践できる人材を育成する。